ryomiyagi

2022/03/11

ryomiyagi

2022/03/11

イアン・レズリー:作家

イアン・レズリー:作家

人間のパーソナリティーについて研究する心理学者たちは、人が持つ複数の特性を開放性(新しい経験をどれだけ好むか)や統制力(どれだけ効率的で無駄がないか)といった用語で分類している。こうした特性には、その人がどれだけ共感力や思いやりを備えているか、つまり“良い人間”であるかを表す用語も存在する。心理学者はそれを何と名づけたか? 「調和性」だ。科学者だけではない。私たちも日常生活で気に入らない人や物を指して「あの人とはどうも合わない」とか「これはちょっと好みではなくて」という言い方をする。意見を異にすることは、どこか望ましくない、恥ずべき行為であるという意識が根づいているのだ。

だが対立に対する苦手意識を克服するために、意見を交わすことは避けて通れない。考え方や感じ方を根本的に変えなくてはならないのだ。対立は人間が運悪く陥るものではなく、文字どおり、生きていくうえで欠かせない要素である。

家庭内の衝突を研究する心理学者は、かつてはその破壊的性質に注目し、思春期における不幸のひとつの特徴として、親との不和を挙げていた。しかし、現在では衝突が持つ建設的な役割に注目が集まっている。思春期の子どもには一日のうち、親とのあいだに3から4回、友人とのあいだに1から2回の衝突があるという。ジョージア大学のエイブラハム・テッサー率いる社会心理学者のチームが1989年に発表した研究を見てみよう。研究者たちは11歳から14歳までの子どもがいる家庭を対象に、親子間の意見の対立を記録してもらった。内容はテレビのチャンネル争いから宿題をする時間まで、どんなことでもかまわない。その結果、両親との意見の相違が比較的多い子どものほうが、幸福で、社会生活にも適応していて、学業も優秀であることがわかった。

ただし、これはあくまでも穏やかな対立に限った話だ。家庭内で怒りをともなう対立を多く経験した子どもには、あまり良い影響が見られなかった。さらに、2007年にマイアミのティーンエイジャーを対象に行った調査でも、これと同様の結果が得られた。家庭内での衝突が多い子どもほど学校の成績が良かったが、それは家族関係が温かく協力的な場合に限られていたのだ。私はこの点について、探求していきたいと考えている。すなわち、健全な意見の対立は、健全な人間関係にどれほど依存しているのか、ということを。もちろん、その逆も考えられるだろう。はたして人は、公然と意見を戦わせることで、ビジネスの衰退といった深刻な問題にも耐えられる関係になるのだろうか。

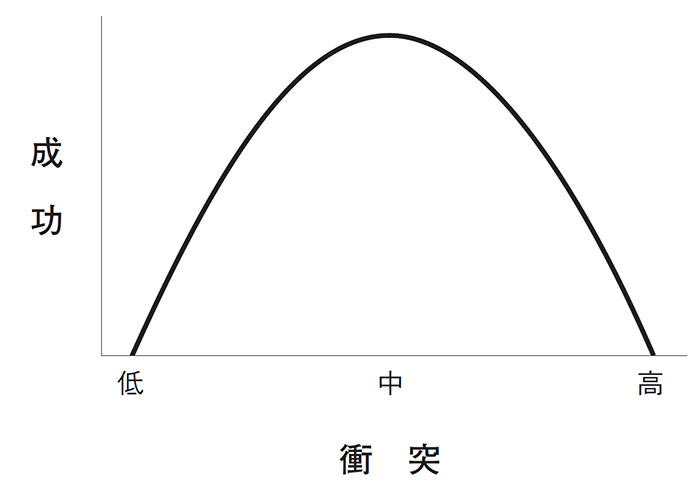

ギャリー・タンは投資家として、スタートアップの創業者たちに公然と意見を戦わせることを勧めている。彼は、創業者たちが「衝突は良くないことだから、最小限に抑えるべきだ」という過ちを犯すのを何度も見てきたという。マネジャーたちは、争いは不毛であるという考えを明白なものとみなし、衝突は本質的に望ましくないと結論づけてしまう。だが、これはもっとも陥りやすい間違いだ。実際、衝突とチームワークの関係は、衝突が多いほどチームのパフォーマンスが低下する(あるいはその逆)というような、単純かつ直線状のものではない。統計学の分野でよく見られる、逆U字型の曲線を描いているのである(図を参照)。

また家庭においても、意見の相違は問題を明らかにし、変化を促す点で有益であることがわかっている。しかし、こうした利益が得られたあとさらなる争いが起こると、家族の関係は悪化する。ティーンエイジャーにとってある程度の衝突は生産的だが、たえまない不和は苦痛をもたらすだけなのだ。

私たちは、敵意のない対立を表す適切な言葉を持ち合わせていない。人々を新しい発見や賢明な判断、斬新なアイデアに導いてくれる言葉が存在しないのだ。「ディベート(debate)」は勝ち負けをともなう競争を意味する。「論争(argument)」ではとげとげしさを帯びてしまうし、「対話(dialogue)」では穏やかすぎる。「弁証(dialectic)」はあまりに抽象的だ。この言語的な空白は、私たちが建設的な対立を実践していないことを示している。私たちにとっては、「戦うか、逃げるか」という考え方こそ自然であり、うまく対立することはどうしたって苦手なのだ。だが、言葉は重要である。言語学者のジョージ・レイコフとマーク・ジョンソンは、不朽の名著『レトリックと人生』(渡部昇一ほか訳、大修館書店、1986年)のなかで、議論が戦争のように語られていると指摘している。たとえば、「彼女の主張は守りようがない」、「彼は私の論文のもっとも弱い部分を攻撃した」、「私は彼の主張を打ち砕いた」、「彼女は私のアイデアを撃破した」といった具合に。これらのメタファーは私たちの議論に影響を及ぼし、それを形作っている。私たちは議論する相手を倒すべき敵とみなす。反論を攻撃ととらえ、自分の立場を守ることに専念する。だがレイコフとジョンソンは、議論をダンスのように考える文化を想像してみようと提案した。議論は共同作業であり、目的はお互いが満足しつつ、優雅に論じ合うことだと。私たちは議論をまったく新しいやり方で交わし、体験することができるのではないだろうか。ストレスや不快さではなく、刺激や楽しさが感じられるように。私たちを引き離すのではなく、つなぎとめるものとしての議論を。

この記事を書いた人

【イアン・レズリー Ian Leslie】

ノンフィクション作家。著書に、好奇心の重要性を論じ日本でも話題となった『子どもは40000回質問する』、Born Liarsがある。BBCなどのテレビやラジオにもコメンテーターとして登場するほか、ガーディアン、フィナンシャル・タイムズにも寄稿している。ロンドン在住。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.