ryomiyagi

2022/03/24

ryomiyagi

2022/03/24

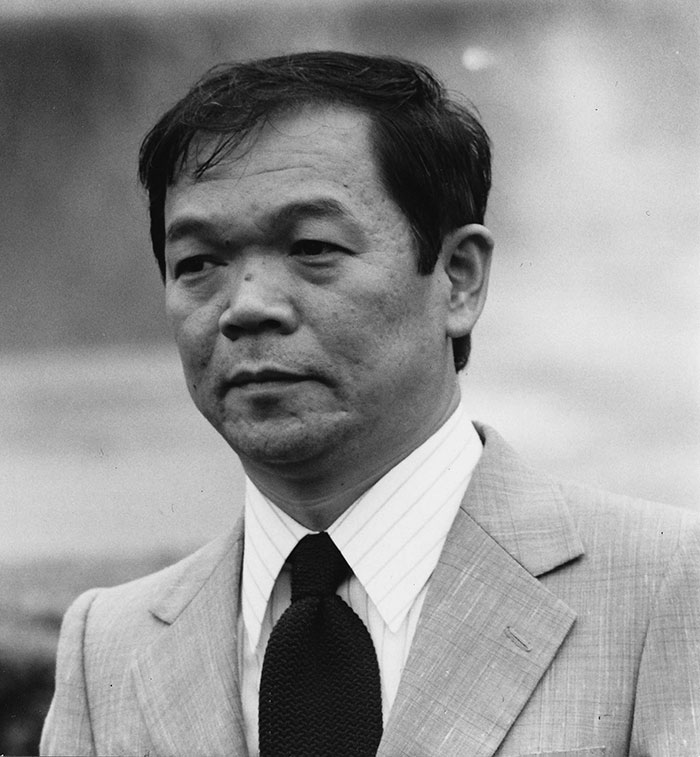

二〇二二年三月三日、国民的人気作家として昭和、平成、令和を通じて多くの読者を楽しませつづけた、日本のエンタテインメントの巨星・西村京太郎さんが黄泉路に旅立たれました。

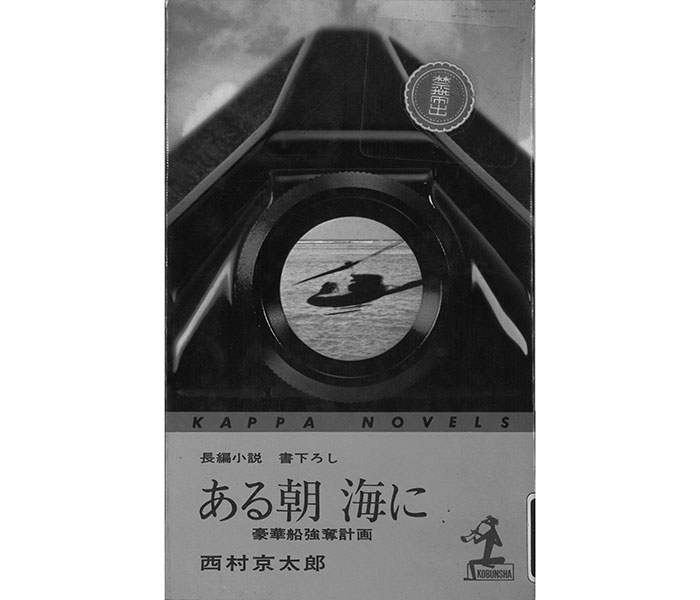

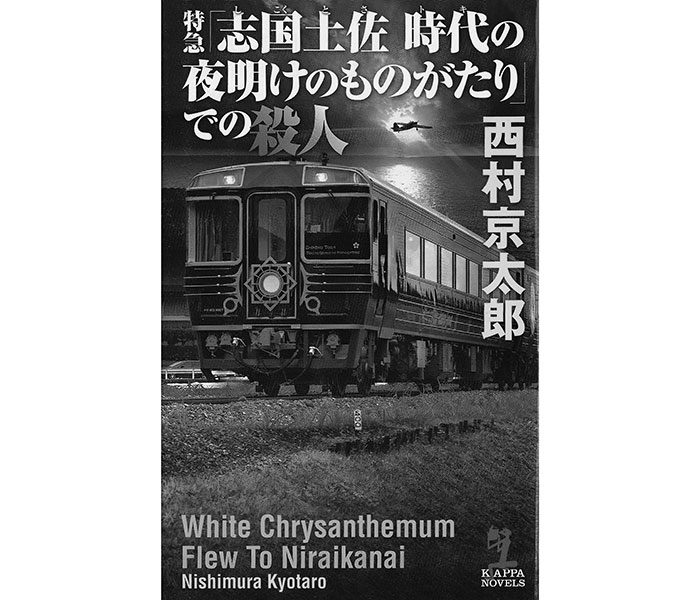

光文社では一九七一年カッパ・ノベルスとして刊行された『ある朝 海に』が最初の作品になります。「小説宝石」の連載を二〇二一年十月に刊行させていただいた『特急「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」での殺人』が、残念ながら光文社での最後の作品になりました。

トラベルミステリーというジャンルを大きく育て、そこからテレビドラマが生まれることで、ミステリーファンを作り出していったその業績の大きさは比類ないものです。

ここに謹んで哀悼の意を表します。

その作家としての歩みと、飾らない魅力的なお人柄について、推理小説研究家の山前譲さんと元・小説宝石編集長で長年の西村氏担当編集者であった八木沢一壽さんに追悼文を寄せていただきました。

鉄道が大好きで取材を楽しまれたお姿などもあわせてご紹介します。

日本のミステリー界にはエポック・メイキングな作品が幾つかある。創作探偵小説の世界を切り開いた江戸川乱歩「二銭銅貨」(一九二三)、異色の大作として今も愛読者が多い夢野久作『ドグラマグラ』(一九三五)と小栗虫太郎『黒死館殺人事件』(一九三五)、密室殺人と名探偵の活躍に新しいルートを牽引した横溝正史『本陣殺人事件』(一九四七)、かつてないミステリーブームを導いた松本清張『点と線』(一九五八)、現代社会をヴィヴッドに描いた森村誠一『新幹線殺人事件』(一九七〇)といった作品だ。

そして一九七八年十月、カッパ・ノベルス(光文社)から刊行された『寝台特急(ブルートレイン)殺人事件』は、ミステリーの読者層を一段と広げたという意味で特筆される長編だろう。ミステリーのミリオンセラーはここから始まったのである。

当時いかにブルートレインが人気があったのかは、一九七九年四月から一年間テレビ朝日系で放映された一時間ドラマ『鉄道公安官』の第一話、「寝台特急の少年」を見ると明らかだ。東京駅のホームでカメラを手にした小中学生がまさに鈴なりになって写真を撮っていた。それは『寝台特急殺人事件』がいかにタイムリーな作品であったかを証明している。

ただ、西村氏のそこまでの道程はけっして右肩上がりの一直線ではなかった。一九六〇年、作家を志して人事院を辞めてから、西村氏はさまざまな新人賞に応募をしている。そして一九六三年、「歪んだ朝」で第二回オール讀物推理小説新人賞を受賞し、翌年には最初の長編『四つの終止符』を刊行した。田村正和主演で映画化されている。さらに一九六五年、『天使の傷痕』で第十一回江戸川乱歩賞を受賞する。

それはミステリー界においてまさにエリートコースだったはずだが、ミステリー界はその頃、ブームが下降していたのである。自作のベスト五に必ず入れている、乱歩賞受賞後第一作の『D機関情報』(一九六六)の売れ行きは芳しくなかった。時代小説の人気作家である長谷川伸門下が結成した「新鷹会(しんようかい)」で、あらためて文章修業を重ねたこともあったほどだ。

一九七〇年代に入るとミステリーがまた注目されるようになった。まだ警部補だった十津川の初登場作である『赤い帆船(クルーザー)』ほか、西村氏も精力的に作品を発表する。現実の事件を予見したかと騒がれた『華麗なる誘拐』ほかの私立探偵・左文字進のシリーズもスタートした。コンスタントに作品は書かれていたのだが、ベストセラーを次々に生みだしていたカッパ・ノベルスの編集者には物足りなかったのだろう。そこで担当編集者のサジェスチョンが当を得てベストセラーとなったのが『寝台特急殺人事件』である。

一九八〇年にやはりカッパ・ノベルスから刊行した『終着駅(ターミナル)殺人事件』で、西村氏は日本推理作家協会賞を受賞した。その後の創作活動を多く語る必要はないだろう。警部となった十津川は、亀井刑事ほかの部下とともに日本各地を飛び回って多くの事件を解決していく。ときには海外まで赴いて、九死一生の事態に直面したりもした。映像化も相俟(あいま)って、西村作品を中心にして、日本のミステリー界でトラベル・ミステリーというジャンルが確立されたのである。

一九九六年、脳血栓で倒れて愛読者を心配させた。幸い大事には至らなかったが、療養のために神奈川県湯河原町に転居している。そして二〇〇一年秋、そこに「西村京太郎記念館」が開館、ファンの集いの場となった。

インタビューで頻繁にお目にかかるようになったのはその頃からである。時には連日、何時間もご自宅で……。穏やかでにこやかな笑みを浮かべて語ってくださる西村氏からは、毎月のように新作長編を刊行しているベストセラー作家の苦しみは感じられなかった。記念館を訪れたファンと、はにかみながら気さくに話している姿も懐かしい。記念館近くのステーキハウスや中華料理店へご一緒したのも忘れがたい思い出である。そして今は大人気となったラーメン店など、ずいぶん湯河原には詳しくなった。

二〇〇五年に第八回日本ミステリー文学大賞、二〇一〇年に第四十五回長谷川伸賞、二〇一九年に第四回吉川英治文庫賞とその業績は顕彰されたが、創作ペースは衰えることなくオリジナル著書は六四〇冊を超えている。

このところ湯河原でお話を伺う機会はなかったのだが、昨年十二月に『長野電鉄殺人事件』、今年一月に『土佐くろしお鉄道殺人事件』と新刊を刊行し、小説雑誌の連載もされていたからお元気だろうと思い込んでいた。もちろん、一九三〇年、昭和五年のお生まれだから九十歳を超えているのは知ってはいたけれど、その旺盛な創作活動はまだまだつづくものだと信じていた。

しかし、十津川警部は終着駅に立ってしまった。じつに残念である。しかし、その終着駅にいたるルートは西村作品のなかに数多くある。未知のルートを辿るのは楽しいに違いない。親しんだルートを何度も訪れるのもいいだろう。つい先日、『生死を分ける転車台 天竜浜名湖鉄道の殺意』の舞台となった天竜二俣駅を訪れた。アニメに取り上げられたことで訪問客が増えたようだが、西村作品の読者ならば、ここに十津川警部と亀井刑事が立ったかと思うと、感慨も一入だろう。西村作品はこれからもさまざまな旅へ誘ってくれるに違いない。

かつて「小説宝石」では、読者アンケートハガキをつけて、読者からの感想や要望を集めていた。多い時には五百通を超え、読むのは大変だったが、楽しみでもあった。やがて小説誌がふるわなくなってきた頃、打開策のひとつとしてハガキを送ってくる熱心な読者に声をかけ、何人かに集まってもらい生の声を聞いたことがある。

「電車の中で読めるようにして欲しい」という六十歳代男性。

当時、「小説宝石」は官能小説が好評で注力はしていた。それが目立ちすぎたということだったろうか。「この頃、孫が西村京太郎先生のトラベルミステリーに夢中でわたしよりも先に読もうとするのです」男性はそう続けた。

祖父と孫が一緒に楽しめる小説はそうそうあるものではない。その新しいジャンルを切り開いた西村京太郎先生の発想力と一九六三年の「歪んだ朝」から一九七八年の「寝台特急殺人事件」に至る十五年間のさまざまな試みと苦闘は驚嘆するばかりだ。

ある時の社内販売会議は、今も記憶に残る。

「編集長、西村先生の本を毎月出すわけにはいかないのかね」

考えもしなかったがまったくその通りだった。出せるものなら毎月出したいとおもい、真剣にシミュレーションしたが、無理筋の注文に先生は困った顔をし、微笑を浮かべるばかりだった。

西村京太郎先生、さようなら、ありがとうございました。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.