2018/10/29

るな 元書店員の書評ライター

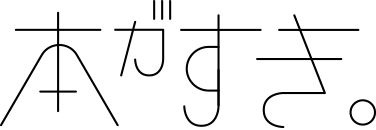

『レプリカたちの夜』新潮文庫

一條次郎/著

うまくいかない日は、人生について考えることがある。

朝起きて仕事に行って、帰宅して寝てまた朝が来る。

自分が見ている世界は他人も当然見ていて、それは同じなんだと疑いもせず、終わりなんてずっとこない気がするような、そんなもの。

あまり良くない考えだとは思うけど、人生を自分の手でしっかりと掴んでいる人なんてほんのひと握りしかいないでしょ。

大多数の人は、私みたいなぼんやりとした気持ちなんじゃないだろうか。

でも、もしかしてこの世界は自分だけにしか見えていなくて、他の人には全く違うように見えているのかもしれない、とも思う。

本書『レプリカたちの夜』はその気まぐれに思いついて小さな針で突いた穴を、じわじわと拡げていくような物語だった。それこそ、自分すら気づかないくらいの緩やかさで。

自分が働くレプリカ制作工場で、主人公はシロクマを目撃する。

彼の生きる世界では、野生のシロクマは絶滅していてもういない。

だから、工場内で二足歩行するシロクマなどいるはずがない。

白昼夢を見たような気持ちでいる彼に、「自分も見たんだよ」工場長は言う。おかげではシロクマ探索と抹殺を言い渡されてしまい、死ぬまで続くと思われた平凡な毎日は終わりを告げる。

ちょっとした違和感は小さな綻びとして引っかかり、読み手に認識させる。

おかしい、おかしい。

何がおかしいのかはわからない。わからないけど何かがおかしい。

読者も彼と一緒に、おかしいおかしいと思いながら読み進めていく。

次のページには答えの切れ端があるのではないかと気になって、ページをめくる手は止まらない。

登場人物たちのことも二転三転して、自分が知っている姿は簡単に覆されてわからなくなってくる。

この人、本当はどんな人?そもそもこれは同一人物?さっきの話はウソ?

頭が混乱してくる。主人公と共に混乱しながらまたシロクマ探しに戻って、なんとなく読み進めていく。そのうち何がおかしいのかではなく、何が正しいのかがわからなくなる。

いつのまにか最初に居た世界とは全く別世界の話になっていて「この話は確かシロクマ探索だったよね?」と思った頃には、引き返せない場所まで来てしまっていた。私は何を読んでいるんだろうと、しばし立ち止まってしまう。

哲学の祖であるアリストテレスは、全ての事象に当たり前にある概念を作り出して人々に意識させた。

凡ゆる事象には先んじて概念がある。それは経験より前にあって、だからそれを知れば経験しなくても理解できるのだ。

氷は触らなくても冷たいと私は知っているから、わざわざ氷を触りに行かなくてもいい。知っていればアラスカの氷山だって想像できる。

アリストテレスのおかげで世界は飛躍的に拡がった、はずだった。

しかし、本当に冷たいか?それは氷か?違うんじゃないのか?

いないはずのシロクマは本の中から私を見つめる。登場人物の声を借りて問いかけられる。

ぐるぐる回ってぐにゃぐにゃと揺らぐ世界で、あぁもうギブアップ!となりかけた時、答えもなく物語は終わりを告げる。

読後感はバターになったトラのような気分です。

「人を見たら泥棒と思え」。、迂闊に人を信用せず一旦疑ってかかるくらい用心せよ、という故事成語だが、この本を読んでしばらくして浮かんだのはまさにこの言葉だった。

ミステリーだと思って読んでいたけれど、もしかしたら壮大な哲学書なのかも知れない。

泥棒は、どっちだ?

『レプリカたちの夜』新潮文庫

一條次郎/著