ryomiyagi

2022/01/13

ryomiyagi

2022/01/13

1961年4月12日、ボストーク1号に搭乗したユージ・ガガーリン(旧ソビエト連邦)が人類初の有人宇宙飛行をして以来、宇宙空間を旅した人間は、すでに560人を超えている(高度100kmを超えたもの。弾道飛行も含む。2回以上飛行した場合は1人とする)。地球に帰還したガガーリンが口にした「地球は青かった」は、当時の人々の胸を震わせ、未知なる宇宙への夢を確実に膨らませた。

先日、日本人として二番目となる民間人宇宙飛行士が誕生した。衣類通販大手『ZOZO』の創業者である前澤友作氏は、秘書兼通訳とともに、全額自己負担による12日間の宇宙旅行を達成した。マスコミはこぞって彼の宇宙空間での言動を連日報道し、SNSは、そんな彼が宇宙から行う、不特定多数の個人に対する資金供与の是非や好奇に満ちた書き込みで賑わった。

ガガーリンとはいかないまでも、そんな前澤氏がISSに到着して発した「本当に宇宙はあった」は、宇宙飛行士になどなれるわけもない一般的な人々が抱く素朴な疑問と素直な感動を端的なあらわしていたように思う。そして、私を始めとする多くの人々に、宇宙旅行時代の到来を実感させた。

そんな折りも折り、『火星の歩き方』(光文社新書)を手に入れた。著者は、JAXA宇宙研究所教授の臼井寛裕氏と、同じくJAXA宇宙研究所研究員の庄司大悟氏と、理学博士で惑星火山学を研究する野口里奈氏のお三方だ。いずれも宇宙(惑星)研究の第一線で活躍する方々だ。俄然、本書に対する期待が膨らんでくる。

遠い昔から、人々は空を見上げ天体の動きを観測してきましたが、火星も天体学の長い歴史の中で人々の関心・興味を集めてきたのです。そして、21世紀の現在、その火星への興味はいわゆる空に浮かぶ「天体」としての枠組みを大きくはみ出すようになりました。

本書の冒頭で、著者は「すでに火星は観るモノではなくなった」と語りかけてくる。そして、フェルメールの描いた『天文学者』と『地理学者』の、全体像や人物を同じくしながらも細部においては異なる2枚の絵を引き合いに、今世紀に求められる火星(宇宙)に対する探求心の在り様を、「一つの天体であると同時に一つの大地として捉える」と宇宙に夢を馳せる読者の心をくすぐってくる。

それでなくとも、誰かと顔を合わせれば「(行けるとしたら)行くか行かないか」問答をしてしまう昨今の日本国民にとって、およそ8カ月(現在の科学技術では)をかけて到達する火星旅行は、一層の好奇心を掻き立てるに違いない。

そして本書は、火星の専門家である3人の著者により、来るべき宇宙旅行時代を待ちわびる読者に対して、その旅行気分を掻き立てるであろう3つのツアーコースを提案する。

一つは、火星の衛星ファボスよりロケットでアマゾニス平原に降り立ち、そこから気球に乗って(1985年には、ソ連が2基の気球を近世の上空50kmに上げている。また火星においてもドローン飛行は成功している)火星を一周するコース。二つ目は、太陽系最高峰のオリンポス火山(標高2万m。エベレストの3倍)を登山するコース。そして三つ目は、火星の極地(地球と同じく、南北に極地が在る)を巡るコースだ。火星の南極には、レーダーによって明らかになった、マニア垂涎の巨大な「水」の地底湖が観測されている。

などなど、宇宙版『火星の歩き方』は、この先続々と声を上げるに違いない宇宙旅行マニアに必携の一冊としての真骨頂を発揮している。

加えて、そうは言っても実際に火星に行くには、まだいくつもの課題をクリアしなければならず、それには時間がかかる。という現実的な問題を前提とした「待ちきれない人へ」向けた火星体験ツアーも提唱している。

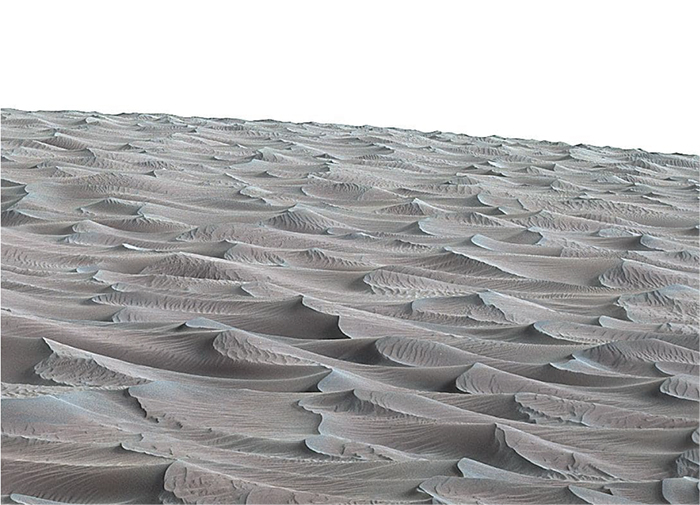

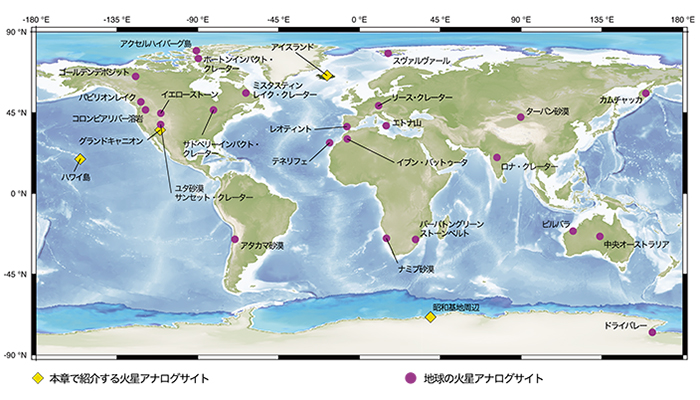

「生きてる間には行けないかも」と思った人もいるでしょうか。しかし、悲観することはありません。地球上には火星に似た場所、火星アナログサイトというのがいくつもあります。図表5-1に、その火星アナログサイトの分布を示しました。示しているのはほんの一例で、地球上には実に数多くの“火星”があります。つまり、地球には火星を“体験”出来る場所がたくさんあるのです。

例えば、寒く乾燥した気候で、植物がほとんど無いアイスランドの溶岩原は、火星のアマゾニス平原やエリシウム平原の広大な溶岩原を思わせ、ハワイ島の溶岩トンネルや、“火星の裂け目”と呼ばれるマリネリス峡谷を思わせるグランドキャニオンなど。

さらには、近年は実際に多くのツアー客が押し寄せる南極は、地球上で最も火星に近い場所なのだそうだ。

かつて、火星と言えば「火星人」。また月の裏側とともに、「UFOの基地」などが取り沙汰されたものだ。しかし、そんな未知の星だった火星にも、1971年のマルス3号を始めとするバイキング1号2号や祝融号などの11機もの探査ロケットが着陸している(2021年現在)。さらに、今後も増えるであろう多くの探査機から得られる膨大なデータを駆使すれば、地球に居ながらにして火星旅行が味わえるようになると、極めて現実的な未来予測をする。

さらに近年では、ヴァーチャルリアリティ(VR)の発展に伴って、離れた場所にあるものを目の前で見ることができるようになってきました。望遠鏡や顕微鏡が新たな世界を展開した17世紀、鉄道や電信が地球を小さくした(小さく感じさせた)19世紀のように、最新の技術が人々の距離感を変化させるという現象は、21世紀の現代においても起きています。このような手法を気球から送られてきた映像に応用できれば、間接的に火星を旅行することが出来るようになるかもしれません。もちろん、ヴァーチャルな体験を旅行とみなせるかについては、さらなる考察や議論が必要です。しかし、ヘリコプターや気球から眺めた火星の映像が眼前に広がったとしたら、さぞ面白い体験になるはずです。

今や日を追って進化するコンピューターネットワークの技術を駆使すれば、近い将来、もはやヴァーチャルとすら言えないような超疑似体験も可能になるのではないだろうか。

そんな近い将来を予測するだけで楽しくなってくる。

しかし、それと同時に3人の研究者は、確実に訪れるであろう「火星旅行時代」に向けて、見過ごしてはならない大切なことを警鐘として述べてもいる。それは、そもそも人類には火星を旅行する権利があるのかという観点だ。

例えば、ジュール・ヴェルヌの『八十日間世界一周』は、鉄道の開通やスエズ運河の完成によって旅が安全になったことで、「冒険」ではなく「旅行」となっていますが、小説に書かれていないその背景には、鉄道建設の際に枕木として多くの木が切り倒されたり、運河の開通で地中海と紅海が繋がり海の生態系が変化するなど、環境のかく乱も起こりました。

そして、こうした出来事は惑星探査や火星旅行においても無関係ではありません。

と、すでに突入した「宇宙観光時代」に警鐘を鳴らし、そこに至る人類の逞しい想像力やパイオニア精神に対して好奇心は常に暴力と隣り合わせなのですと考えさせられる鋭い一言を投げかけてくる。

『火星の歩き方』(光文社新書)は、宇宙世紀ともいわれる今世紀に訪れる「宇宙旅行ブーム」と、そのさらに先にある「火星旅行」の到来を見据えた必読書であると同時に、温暖化問題などの深刻な環境破壊を振り返らせる課題の書でもあった。

文/森健次

『火星の歩き方』

『火星の歩き方』

臼井寛裕 、 野口里奈 、庄司大悟 (著)

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.